जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात आती है, तो सही कार्यप्रणाली चुनने से आपकी सफलता पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि हम यहाँ इस बात का पता लगाने के लिए हैं कि किस तरह से सही कार्यप्रणाली का चयन किया जाए। झरना पद्धति विस्तार से।

इस लेख में, हम वाटरफॉल मेथोडोलॉजी के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसकी परिभाषा को उजागर करेंगे, इसके अलग-अलग चरणों को तोड़ेंगे और इसके फायदे और नुकसान दोनों की जांच करेंगे। इसके अलावा, हम उन उद्योगों और परियोजना परिदृश्यों पर चर्चा करेंगे जहाँ वाटरफॉल मेथोडोलॉजी चमकती है, जिससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि यह आपके अगले उद्यम के लिए सही है या नहीं।

तो, चलिए सीधे इसमें कूदते हैं और वाटरफॉल पद्धति के रहस्यों को उजागर करते हैं!

विषय - सूची

अवलोकन

| जो बनाया झरना पद्धति? | डॉ. विंस्टन डब्ल्यू. रॉयस |

| कब था वाटरफॉल पद्धति बनाई गई? | 1970 |

| वाटरफॉल पद्धति के लिए सर्वोत्तम उपयोग मामला क्या है? | सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास |

झरना पद्धति के बारे में

| झरना पद्धति परिभाषा | यह परियोजना प्रबंधन के लिए एक अनुक्रमिक और संरचित दृष्टिकोण है। यह एक चरण से दूसरे चरण तक एक रैखिक प्रगति का अनुसरण करता है, जिसमें प्रत्येक चरण पिछले चरण पर आधारित होता है। |

| वाटरफॉल पद्धति के 6 चरण | आवश्यकताएं एकत्रित करना, डिजाइन, कार्यान्वयन, परीक्षण, तैनाती और रखरखाव। |

| के लाभ झरना पद्धति | एक स्पष्ट संरचना प्रदान करता है, दस्तावेज़ीकरण पर जोर देता है, अच्छी तरह से परिभाषित आवश्यकताओं को स्थापित करता है, और परियोजना नियंत्रण प्रदान करता है। |

| कमियां Of झरना पद्धति | सीमित लचीलापन, हितधारकों की भागीदारी का अभाव, महंगे परिवर्तनों का उच्च जोखिम, तथा अनिश्चितता के प्रति सीमित अनुकूलनशीलता। |

| कब करें आवेदन झरना पद्धति | इसका प्रयोग आमतौर पर सुपरिभाषित और स्थिर आवश्यकताओं वाली परियोजनाओं में किया जाता है, जहां परियोजना के स्पष्ट लक्ष्य और दायरा होता है। |

| कहां आवेदन करें झरना पद्धति | यह मॉडल निर्माण, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और सॉफ्टवेयर विकास जैसे उद्योगों में आम है। |

बेहतर जुड़ाव के लिए टिप्स

क्या आप अपने प्रोजेक्ट को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक इंटरैक्टिव तरीका खोज रहे हैं?

अपनी अगली मीटिंग के लिए खेलने के लिए निःशुल्क टेम्पलेट और क्विज़ प्राप्त करें। निःशुल्क साइन अप करें और AhaSlides से जो चाहें प्राप्त करें!

🚀 निःशुल्क खाता प्राप्त करें

झरना पद्धति परिभाषा

प्रोजेक्ट प्रबंधन में वाटरफॉल पद्धति (या वाटरफॉल मॉडल) एक अनुक्रमिक और रैखिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह एक संरचित प्रक्रिया का अनुसरण करता है जहाँ परियोजना का प्रत्येक चरण अगले चरण पर जाने से पहले पूरा हो जाता है। कार्यप्रणाली को "वाटरफॉल" कहा जाता है क्योंकि प्रगति झरने के समान लगातार नीचे की ओर बहती है।

वॉटरफॉल मॉडल का उपयोग सॉफ्टवेयर विकास, इंजीनियरिंग और निर्माण सहित विभिन्न डोमेन में किया जा सकता है। इसे अक्सर सख्त समय सीमा, सीमित बजट और निश्चित दायरे वाली परियोजनाओं में नियोजित किया जाता है।

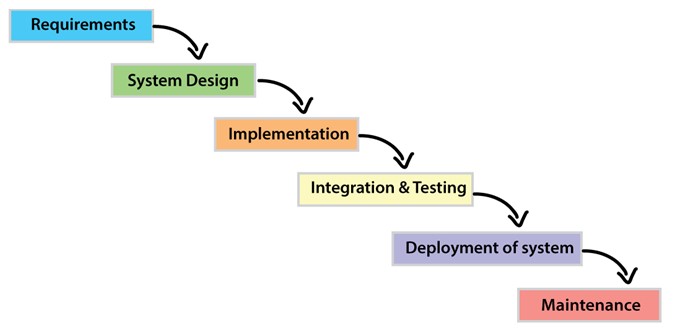

झरना पद्धति के 6 चरण

वाटरफॉल पद्धति परियोजना प्रबंधन के लिए अनुक्रमिक दृष्टिकोण का पालन करती है, जिसमें अलग-अलग चरण शामिल होते हैं। आइए इन चरणों को सरल तरीके से देखें:

1/ आवश्यकताएँ एकत्रित करना:

इस चरण में, परियोजना की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और उनका दस्तावेजीकरण किया जाता है। परियोजना के हितधारक यह सुनिश्चित करने के लिए भाग लेते हैं कि उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को अच्छी तरह से समझा गया है। इस चरण का लक्ष्य यह परिभाषित करके परियोजना के लिए एक ठोस आधार स्थापित करना है कि क्या हासिल किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, आपके पास एक नई ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इस चरण में, आपकी प्रोजेक्ट टीम:

- विभिन्न हितधारकों, जैसे व्यवसाय मालिकों, विपणन विशेषज्ञों और संभावित अंतिम-उपयोगकर्ताओं से उनके इनपुट और आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए जुड़ें।

- वेबसाइट के लक्ष्यों, कार्यप्रणाली और अपेक्षाओं को समझने के लिए साक्षात्कार, बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित करें।

2/ डिज़ाइन:

एक बार आवश्यकताएँ एकत्रित हो जाने के बाद, डिज़ाइन चरण शुरू होता है। यहाँ, प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट की विस्तृत योजना या ब्लूप्रिंट बनाती है। इसमें संरचना, घटकों और उपयोगकर्ता अनुभवों को परिभाषित करना शामिल है।

डिज़ाइन चरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डेवलपर्स, डिज़ाइनरों और सभी हितधारकों सहित इसमें शामिल सभी लोगों को परियोजना की संरचना और स्वरूप का स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त हो।

3/ कार्यान्वयन:

कार्यान्वयन चरण में, वास्तविक विकास कार्य होता है। प्रोजेक्ट टीम डिज़ाइन विशिष्टताओं के अनुसार प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स का निर्माण शुरू करती है।

इसे एक घर बनाने जैसा समझें। कार्यान्वयन चरण तब होता है जब बिल्डर नींव, दीवारों, छत, पाइपलाइन और विद्युत प्रणालियों पर काम करना शुरू करते हैं। वे वास्तुशिल्प योजनाओं का पालन करते हैं और उन्हें मूर्त संरचनाओं में बदल देते हैं।

इसी प्रकार, इस चरण में, डेवलपर्स पिछले में बनाई गई डिज़ाइन योजनाओं का पालन करते हैं और प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कोड लिखते हैं। वे प्रोजेक्ट के विभिन्न हिस्सों, जैसे सुविधाओं, कार्यक्षमताओं और इंटरफेस को एक साथ लाते हैं, और उन्हें इस तरह से जोड़ते हैं कि वे एक साथ सुचारू रूप से कार्य करते हैं।

4/ परीक्षण:

कार्यान्वयन चरण के बाद, परियोजना की गुणवत्ता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किया जाता है। किसी भी दोष या समस्या की पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण, जैसे इकाई परीक्षण, एकीकरण परीक्षण और सिस्टम परीक्षण किए जाते हैं।

परीक्षण चरण का उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि परियोजना निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है और अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करती है।

5/ परिनियोजन:

परिनियोजन वह चरण है जहां प्रोजेक्ट रिलीज़ और उपयोग के लिए तैयार है। यह परीक्षण चरण पूरा होने के बाद होता है।

परिनियोजन चरण में, प्रोजेक्ट डिलिवरेबल्स, जैसे सॉफ़्टवेयर या वेबसाइट, वास्तविक दुनिया में जारी और कार्यान्वित किए जाते हैं। उन्हें या तो उत्पादन परिवेश में स्थापित किया जाता है, जहां सब कुछ वास्तविक उपयोग के लिए सेट किया जाता है, या उस ग्राहक को वितरित किया जाता है जिसने परियोजना का अनुरोध किया था।

- उदाहरण के लिए, यदि यह एक वेबसाइट है, तो प्रोजेक्ट टीम वेब सर्वर, डेटाबेस और किसी भी अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे को स्थापित करेगी। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक से कॉन्फ़िगर किया गया है और सुचारू रूप से काम कर रहा है।

6/रखरखाव:

रखरखाव चरण के दौरान, परियोजना टीम आने वाली किसी भी समस्या के समाधान के लिए निरंतर सहायता प्रदान करती है। रखरखाव चरण का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना अच्छी तरह से काम करती रहे और उपयोगकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करे।

- यदि परियोजना में कोई बग या समस्या पाई जाती है, तो टीम उन्हें ठीक करने पर काम करती है।

- टीम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया या नई आवश्यकताओं के आधार पर परियोजना में आवश्यक परिवर्तन या सुधार करने पर भी विचार करती है। यह वैसा ही है जैसे जब आप अपने पसंदीदा ऐप में कोई नया फीचर जोड़ने का सुझाव देते हैं, और डेवलपर्स सुनते हैं और उसे लागू करते हैं।

जब तक प्रोजेक्ट चालू है तब तक प्रोजेक्ट टीम सहायता प्रदान करना, किसी भी समस्या को ठीक करना और आवश्यक अपडेट या परिवर्तन करना जारी रखती है। इससे प्रोजेक्ट को विश्वसनीय, सुरक्षित और अद्यतित रखने में मदद मिलती है।

झरना पद्धति के लाभ और कमियाँ

वाटरफॉल पद्धति के लाभ

- स्पष्ट और संरचित दृष्टिकोण: कार्यप्रणाली परियोजनाओं को प्रबंधित करने का एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीका प्रदान करती है। यह चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करता है, जिससे टीमों के लिए अपने काम की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना आसान हो जाता है।

- विस्तृत दस्तावेज़ीकरण: यह मॉडल हर स्तर पर दस्तावेज़ीकरण के महत्व पर जोर देता है। इसका मतलब है कि परियोजना की आवश्यकताएं, डिजाइन योजनाएं और कार्यान्वयन विवरण अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। यह दस्तावेज़ भविष्य के संदर्भ के लिए उपयोगी है और संगठन के भीतर ज्ञान को अक्षुण्ण रखने में मदद करता है।

- आवश्यकताओं की शीघ्र पहचान: यह कार्यप्रणाली परियोजना आवश्यकताओं को शीघ्र पहचानने और परिभाषित करने पर केंद्रित है। ऐसा करने से, आप संभावित ग़लतफहमियों या दायरे में बदलाव को कम कर सकते हैं। यह शुरुआत से ही परियोजना के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है।

- स्पष्ट मील के पत्थर और डिलिवरेबल्स: यह कार्यप्रणाली परियोजना के प्रत्येक चरण में स्पष्ट मील के पत्थर और डिलिवरेबल्स निर्धारित करने की अनुमति देती है। इससे परियोजना प्रबंधकों को प्रगति पर नज़र रखने और पूर्वनिर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध सफलता मापने में मदद मिलती है। जब टीम प्रत्येक मील का पत्थर पूरा करती है तो यह उपलब्धि की भावना प्रदान करता है।

वाटरफॉल पद्धति की कमियां

- सीमित लचीलापन: कार्यप्रणाली में लचीलापन न होना एक नुकसान है। एक चरण पूरा हो जाने के बाद, इसमें बदलाव करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह सीमा विकसित होती आवश्यकताओं के अनुकूल होने या बाद में परियोजना में फीडबैक को शामिल करने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। यह परियोजना की बदलती जरूरतों के प्रति लचीला और उत्तरदायी होने की क्षमता को सीमित कर सकता है।

- हितधारक की भागीदारी का अभाव: इस मॉडल में, हितधारकों की भागीदारी सीमित हो सकती है और वे केवल परियोजना के बाद के चरणों में प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। यदि अंतिम परिणाम हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो इस विलंबित सहभागिता से आश्चर्य या निराशा हो सकती है।

- महँगे परिवर्तनों का उच्च जोखिम: कार्यप्रणाली की अनुक्रमिक प्रकृति के कारण, बाद के चरणों में खोजे गए मुद्दों को बदलना या संबोधित करना समय लेने वाला और महंगा हो सकता है। परियोजना को संशोधित करने के लिए पिछले चरणों में वापस जाना आवश्यक है, जो परियोजना की समयसीमा और बजट को बाधित कर सकता है। इन परिवर्तनों से अतिरिक्त लागत और देरी हो सकती है।

- अनिश्चितता के प्रति सीमित अनुकूलन क्षमता: यह मॉडल मानता है कि परियोजना की आवश्यकताओं को शुरुआत में ही पूरी तरह से समझा और परिभाषित किया जा सकता है। हालाँकि, जटिल परियोजनाओं या अनिश्चित वातावरण में, पहले से ही पूरी समझ बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों या उभरती परिस्थितियों का सामना करने पर इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप वांछित परिणाम देने में कठिनाई हो सकती है।

परियोजना और संगठनात्मक संदर्भ की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अलग-अलग विधियाँ अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। तो, आइए अगले भाग पर जाएँ और जानें कि आपको वॉटरफ़ॉल मॉडल कब लागू करना चाहिए!

वाटरफॉल पद्धति कब और कहां लागू करनी चाहिए?

यह पद्धति आमतौर पर अच्छी तरह से परिभाषित और स्थिर आवश्यकताओं वाली परियोजनाओं में लागू की जाती है, जहां परियोजना के स्पष्ट लक्ष्य और दायरे होते हैं। यह मॉडल निर्माण, इंजीनियरिंग, विनिर्माण और सॉफ्टवेयर विकास जैसे उद्योगों में आम है।

यहां कुछ परिदृश्य दिए गए हैं जहां जलप्रपात पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है:

- अनुक्रमिक और पूर्वानुमानित परियोजनाएँ: यह कार्यों के स्पष्ट अनुक्रम और पूर्वानुमानित प्रवाह वाली परियोजनाओं के लिए अच्छा काम करता है, जैसे भवन निर्माण।

- स्पष्ट उद्देश्यों वाली छोटी परियोजनाएँ: यह अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्यों वाली छोटी परियोजनाओं के लिए प्रभावी है, जैसे कि एक सरल मोबाइल ऐप विकसित करना।

- स्थिर आवश्यकताएँ और सीमित परिवर्तन: जब परियोजना की आवश्यकताएं स्थिर हों और महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना न हो, तो वॉटरफॉल पद्धति उपयुक्त है।

- अनुपालन और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताएँ: यह उन परियोजनाओं के लिए फायदेमंद है जिनके लिए संपूर्ण दस्तावेज़ीकरण और नियमों के अनुपालन की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा या एयरोस्पेस उद्योग।

- अच्छी तरह से परिभाषित उपयोगकर्ता आवश्यकताओं वाली परियोजनाएँ: यह तब लागू होता है जब उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को शुरू से ही स्पष्ट रूप से समझा जाता है, जैसे विशिष्ट ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार वेबसाइट बनाना।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वाटरफॉल पद्धति उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है जिनमें अनुकूलनशीलता, लगातार हितधारक भागीदारी या बदलती आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में, एजाइल पद्धतियों को अक्सर प्राथमिकता दी जाती है।

चाबी छीन लेना

वॉटरफ़ॉल पद्धति अनुक्रमिक और पूर्वानुमानित कार्यों वाली परियोजनाओं, स्पष्ट उद्देश्यों वाली छोटी परियोजनाओं या अच्छी तरह से परिभाषित उपयोगकर्ता परियोजनाओं के लिए अच्छी तरह से काम करती है। हालाँकि, यह उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है जिनमें अनुकूलनशीलता और लगातार हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

और जैसे उपकरणों का उपयोग करके अहास्लाइड्स, आप वाटरफॉल पद्धति के कार्यान्वयन को बढ़ा सकते हैं। AhaSlides मूल्यवान प्रदान करता है टेम्पलेट्स और इंटरैक्टिव सुविधाएँ जो परियोजना नियोजन, डिजाइन और संचार को सुव्यवस्थित करते हैं। AhaSlides के साथ, टीमें आकर्षक प्रस्तुतियाँ बना सकती हैं, प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सकती हैं और समग्र परियोजना परिणामों में सुधार कर सकती हैं।

वाटरफॉल पद्धति के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

झरना मॉडल क्या है?

परियोजना प्रबंधन में झरना पद्धति (या झरना मॉडल) एक अनुक्रमिक और रैखिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग परियोजनाओं को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। यह एक संरचित प्रक्रिया का पालन करता है जहां परियोजना का प्रत्येक चरण अगले चरण पर जाने से पहले पूरा हो जाता है।

जलप्रपात मॉडल के 5 चरण क्या हैं?

यहां झरना मॉडल के 5 चरण हैं:

- ज़रूरत इकट्ठा

- डिज़ाइन

- कार्यान्वयन

- परीक्षण

- परिनियोजन और रखरखाव

वाटरफॉल मॉडल के लाभ और हानि क्या हैं?

वाटरफॉल पद्धति के लाभ:

- इसका दृष्टिकोण स्पष्ट एवं संरचित है

- यह विस्तृत दस्तावेज उपलब्ध कराता है

- इसमें आवश्यकताओं की शीघ्र पहचान की सुविधा है

- यह स्पष्ट लक्ष्य और वितरण प्रदान करता है

वाटरफॉल पद्धति के नुकसान

- इसमें लचीलापन सीमित है

- इसमें हितधारकों की भागीदारी का अभाव है

- इसमें महंगे बदलावों का जोखिम अधिक है

- अनिश्चितता के प्रति इसकी अनुकूलन क्षमता सीमित है